業務内容

豊田で相続についてお悩みの方へ

相続に関する様々なご相談を承っており、相続を得意とする者が対応させていただきます。相続をトータルサポートさせていただきますので私たちにご相談ください。

相続をお考えの方へ

相続が発生し、手続き等でお悩みの豊田の方もいらっしゃるかと思います。こちらでは、相続における注意事例をいくつかご紹介しておりますので、参考にしてください。

サイト内更新情報(Pick up)

2025年12月9日

相続放棄

相続放棄時の遺品整理に関するQ&A

基本的に、遺産整理をしてしまうと、相続したものとみなされ、相続放棄ができなくなります。後述するように、遺品整理を一切行ってはならないというわけではないものの・・・

続きはこちら

2025年11月12日

手続き

相続した建物が未登記の場合はどうするか

相続した不動産の中に未登記の建物があった場合、そのまま放置せず、表題登記と所有権保存登記の申請という手続きを行うことをおすすめします。相続した未登記建物を・・・

続きはこちら

2025年6月19日

相続税

相続税対策としてできること

「相続税対策といえば生前贈与」と言われるように、相続税対策の代表的なものとして、生前贈与を活用する方法が挙げられます。具体的には、子や孫らに、年間110万円を・・・

続きはこちら

2025年4月10日

遺産分割

遺産分割に期限はあるのか

現在、遺産分割に期限はありません。そのため、相続開始日から数十年が経っているのに、いまだ遺産分割が終わっていなかったとしても、罰則はありません。もっとも・・・

続きはこちら

2025年2月20日

手続き

相続放棄を行っても生命保険を受け取ることはできますか?

相続放棄を行ったとしても、基本的に、生命保険の死亡保険金を受け取ることができます。そもそも、生命保険の死亡保険金は、受取人固有の権利であり、遺産には含まれないと・・・

続きはこちら

2024年11月8日

相続放棄

相続放棄の失敗事例

相続放棄には3か月の期限があり、この期限を過ぎてしまうと、そもそも相続放棄ができなくなる場合があります。たとえば、叔父が亡くなり、亡くなった連絡も受け、叔父に・・・

続きはこちら

2024年10月17日

遺言

遺言がある場合の相続について

被相続人のご自宅などから自筆証書遺言が発見された場合は、すぐに、家庭裁判所で検認の手続きを行う必要があります。検認の手続きとは、簡単にいうと、裁判官の面前で、他の・・・

続きはこちら

相続に関する情報

様々な情報を掲載しております。情報は随時更新しておりますので、ご覧ください。

柔軟に対応させていただきます

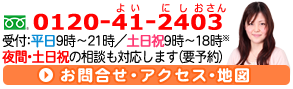

豊田市駅から徒歩3分のところに事務所があり、電車でもご相談のためにお越しいただくことが可能です。平日は相談が難しい方の場合でも、日程調整を柔軟に対応させていただきます。

遺言についてお悩みの方

1 遺言に関する無料相談

私たちは、遺言などの相続の案件を得意とする専門家による遺言の無料相談を実施しております。

そもそも、遺言書は、作成の手順や要件を間違えてしまうと、遺言自体が無効になったり、遺言の内容が原因で、相続人間でトラブルになったり、余計な相続税がかかったりする場合があります。

そのため、遺言でお悩みの方は、まずはご相談ください。

2 遺言の失敗例

ここでは、いくつか実際にあった遺言の失敗例について、ご紹介いたします。

⑴ 専門家に相談せずに、手書きで作った遺言

よくある失敗例として、ネットや書籍等の情報をもとに、手書きの遺言を作成した結果、遺言書の要件を満たさず、遺言自体が無効になったケースがあります。

たとえば、手書きの遺言の場合、具体的な作成日を記載する必要があるところ、実際に無効になった遺言の事例では「昭和41年7月吉日」と記載されていたため、裁判所で争われた結果、この遺言は無効となりました。

⑵ 相続に詳しくない専門家に相談して作成された遺言

専門家の中には、相続に詳しくない方もおり、このような専門家に相談して遺言を作成した結果、相続人間でトラブルになったケースもあります。

たとえば、手書きの遺言を作成する際、親族が手を添えて作成された遺言は原則無効になる可能性があるところ、専門家がこのことを知らないまま遺言書が作成され、相続人間でトラブルになったケースもあります。

また、よくある失敗例として、遺言を作成した方の相続人が、遺言を作成した方より先に亡くなってしまい、そのことを遺言に書いておらず、相続人間でトラブルになるケースもあります。

たとえば、父が長男に自宅を相続させるとする遺言書を作成したが、長男が父より先に亡くなった場合、長男に自宅を相続させるとした部分が無効になります。

そのため、自宅の遺産分割については、相続人全員で話し合う必要が出てしまったためです。

このような事態を避けるために、先程のケースでは、長男が万が一、父より先に亡くなった場合の内容(予備的条項といいます)についても、遺言に記載しておく必要があります。

専門家の中には、この予備的条項の存在を知らない方もおり、注意が必要です。

3 相続でお困りの際はご相談ください

このように、遺言は、専門家でも間違えてしまうほど、法的な専門性が要求されます。

そのため、遺言でお悩みの方は、相続に詳しい専門家にご相談されることをおすすめします。

私たちにご相談いただければ、相続を得意とする専門家が承りますので、お気軽にご連絡ください。

相続の無料相談をお考えの方へ

1 相続で困った時はまず専門家に相談を

相続は、相続に関する法律の知識だけでなく、相続税や譲渡所得税等の税金に関する知識や、不動産や保険に関する知識等、幅広い専門的知識が要求されます。

例えば、法的な知識に関して、遺言書の書き方一つをとっても、遺言書に押印がないだけで遺言書自体が無効になってしまうことがありますし、相続税に関しても、特例の適用を間違えただけで、税額が変わることがあります。

さらに、不動産会社や保険会社の担当者の中には相続に詳しくない方や誤った知識を持っている方もおり、そういった方を信用して契約を結んでしまうと、後日、取り返しのつかないことになる場合もありえます。

このように、相続に関しては、幅広い専門的な知識が要求されるため、少しでも相続でお困りの場合は、まず専門家にご相談ください。

2 相続を得意とする専門家が対応します

私たちは、相続を得意とする各分野の専門家による相続の無料相談を実施しております。

相続案件を集中的に担当している各分野の専門家が、必要に応じて連携を取り、幅広い相続のお悩みについて対応いたします。

法律面や税金面、不動産の分野など多方面からサポートできる体制を整えていますので、相続のお悩みは私たちにお任せください。

3 相続の無料相談の流れ

相続についてのご相談は、原則として相談料無料でお受けしています。

相続の無料相談をお考えの場合、基本的には以下の流れでご相談いただけます。

なお、感染症予防の観点から、電話やテレビ電話相談も実施しておりますので、ご自宅からでもご相談いただけます。

① 電話もしくはメール等でご連絡ください。

お電話等いただけましたら、関係者様のお名前やご相談内容等について、担当から簡単に聴き取らせていただきます。

② 聴き取った内容をもとに、専門家からご連絡を差し上げます。

その際に、具体的な相談日時や相談の場所等を決めます。

電話相談の場合には、その場でご相談いただくこともあります。

③ 事務所にお越しいただいての相談の場合は、ご相談内容を簡単にまとめたメモや、固定資産税課税明細書や通帳等の相続財産の内容が分かるものをお持ちいただければ、相談がスムーズに進みます。

相続の生前対策をお考えの方へ

1 相続の生前対策で行うこと

どの生前対策の方法が良いかについては、ご家庭ごとに異なり、適切な生前対策を行わないと損をすることもありますので注意が必要です。

相続の生前対策は以下のようにいろいろな方法があります。

・生前贈与の活用

・保険の活用

・遺言書の作成

・任意後見契約の締結

・信託契約の締結

・不動産の活用

・相続時精算課税制度の利用など

2 どの専門家に相談するかで結果が変わることがある

これらの生前対策の方法について、専門家の中には、間違った知識を持っている方もおり、その間違ったアドバイスを鵜呑みにしてしまうと、思わぬトラブルに巻き込まれる場合もあります。

例えば、ある専門家が作成した遺言書に不備があり、相続人間でトラブルに巻き込まれたケースや、専門家にすすめられた通りにアパートを立ててしまい、最終的には多額の借金が残ったケースもあります。

また、相続税が安くなるとおすすめされた方法を利用したが、結局は、相続税は安くならず、逆にその専門家に支払った報酬の分、損をしてしまったケースもあります。

そのため、生前対策を専門家に相談される場合は、①その専門家が相続に詳しいか、②その専門家が国家資格を有しているなど、信用できる専門家であるか等の点に注意する必要があります。

特に、相続に詳しいかについては、その専門家が主にどの分野を扱っているのか、その専門家の属する事務所に他の専門家はどれだけいるのか、相続の生前対策はどのぐらい行ってきたのか等を確認しておいた方が良いでしょう。

3 相続の専門家に相談するタイミング

生前対策について、実際に相続の専門家へ相談するタイミングとしては、「手遅れになる前に簡単な相談でも良いので、すぐに相談する」ことです。

専門家に相談し、先の対策でも良い場合は、急ぐ必要はないのですが、場合によっては、早く準備をしないと生前対策ができなくなってしまうこともありますので、早めのご相談をおすすめします。

実際、とあるケースでは、遺言書を作成しようと思ったが、認知症が進行してしまい、遺言書が書けなかったケースや、生命保険を活用し相続税対策を行おうと考えたが、年齢制限のため、生命保険に加入できなかったケースなどがあります。

そのため、生前対策をお考えの方は、まずは専門家にご相談ください。

また、専門家の中には、相続の生前対策について、無料相談を実施している事務所もありますので、それらもご活用ください。

相続税について相談する専門家

1 相続税の申告は税理士しかできない

相続税の相談をする場合は、税理士にご相談ください。

なぜなら、相続税の申告は税理士しか行うことができず、最も専門性が高いのが税理士だからです。

銀行や不動産会社などの専門家の中には、中には誤った知識を持っている方や、意図的に不利益な事実を隠して、「これを行えば相続税対策になる」と言葉巧みに誘導する方もいます。

事実、ある金融機関が進めた保険商品について、何ら相続税対策にならずトラブルになった事例や、ある不動産会社が相続税対策としてアパートの建築を進めた結果、ほとんど収入が出ないアパートと多額の借金だけが残りトラブルになった事例もあります。

そのため、相続税の相談をする際は、税の専門家である税理士に行うことを強くおすすめします。

2 特に相続税に詳しい税理士にご相談を

相続税を税理士に相談する際も、相続税に詳しい税理士を選ぶことをおすすめします。

なぜなら、税理士の中には、ほとんど相続税の申告を行ったことがない方や、そもそも相続税の勉強すらしてこなかった方もいるためです。

実際、税理士が相続税の申告を行った事例で、土地の評価を間違えてしまい、本来支払うべき相続税よりも多額の相続税を支払っていたケースもあります。

そのため、税理士ならだれでも良いわけではなく、相続税に詳しい税理士にご相談された方が良いでしょう。

3 私たちの強み

私たちは、相続に関して複数の専門家が連携できる体制を整えており、税務だけでなく、法律面でもサポートできる体制を築いております。

さらに、一人でも多くの方の相続や相続税の悩みを解消できるよう、相続の無料相談も実施しておりますので、お気軽にご相談ください。

遺留分を請求したい方へ

1 すぐに遺留分の請求を

遺留分の請求には期限があり、その期限(時効)を過ぎてしまうと、遺留分の請求が認められなくなる場合があります。

遺留分の期限としては、相続の開始と遺留分を侵害する遺言書の内容や生前贈与等を知った時から1年か、相続開始の時から10年となっています。

⑴ 遺留分の期限の具体例

たとえば、父が令和6年1月17日に亡くなり、相続人として長男と次男がおり、父は、長男に全財産を渡す内容の遺言書を作成していたとします。

① 相続開始と遺言書の内容を知った日が同じ場合

次男は、父(被相続人)が亡くなった当日(令和6年1月17日)に父の死亡と遺言書の内容を知った場合、次男の遺留分の請求期限は、令和7年1月17日となります。

次男は、この日までに長男に対し、遺留分の請求をしなかった場合、基本的に、次男の遺留分の請求は認められなくなります。

② 相続開始と遺言書の内容を知った日が異なる場合

また、さきほどのケースで、次男は、父が亡くなったのは、死亡の当日に知ったが、遺言書の内容は、令和6年4月1日に知った場合だと、次男の遺留分の請求期限は、令和7年4月1日となります。

③ 次男が相続の開始や遺言書の存在を知らなかった場合

そもそも、次男が音信不通の状態であり、次男が父の死亡や遺言書の存在を知らなかった場合でも、相続が開始されてから10年後の令和16年1月17日までに、次男が遺留分の請求をしないと、次男の遺留分の請求は認められなくなります。

⑵ まずは遺留分の請求を

このように、遺留分には期限があり、期限を過ぎてしまうと、そもそも遺留分の請求自体が認められなくなりますので、まずは、遺留分の請求だけでも行った方が良いでしょう。

2 遺留分の請求は相続に強い専門家にご相談を

遺留分の金額については、遺産をどのように評価するか、また、生前贈与をどこまで調査できるかによっても、大きく異なります。

特に遺産の評価については、依頼する専門家によっても大きく異なる場合があります。

実際、相続に詳しくない専門家に遺留分の請求を依頼してしまったがために、遺産を相場よりも安く評価してしまい、本来、請求できる金額よりも数百万円も少ない金額でしか解決できなかった事例もあります。

このように、遺留分を請求する場合は、専門家選びが特に重要ですので、遺留分の請求は、相続に強い専門家にご相談されることをおすすめします。

相続問題について専門家に相談すべきケース

1 期限がある相続問題

相続問題を専門家に相談すべきケースの代表的なものとして、期限がある相続問題については、なるべく早めに専門家に相談すべきです。

相続手続きの中には、相続が開始してから3か月以内に手続きをしなければならないものもあり、期限を過ぎてしまうと、借金を負うことになったり、税金を余分に支払わなければならなかったりする場合があるため、注意が必要です。

期限がある相続手続きについて、代表的なものは、相続税の申告や準確定申告、相続放棄や遺留分侵害額請求があげられます。

また、法改正により、土地や建物などの不動産の名義変更に関しても期限が設けられ、期限を過ぎてしまった場合、10万円以下のペナルティを課せられることになりかねないため、注意が必要です。

2 ご生前の相続対策

他にも専門家に相談すべきケースとして、ご生前の相続対策があげられます。

相続対策とは、例えば、遺言書の作成や相続税対策、認知症になった場合に備えての家族信託や任意後見契約などがあげられます。

これらの相続手続きについては、相続法の知識だけでなく、相続税や譲渡所得税などの税金や実務の運用など幅広い知識が必要となります。

特に、遺言書や家族信託、相続税対策については、「やってはいけないこと」や「専門家でも間違える落とし穴」がいろいろとあるため、しっかり相続対策をしたいとお考えの方は専門家に相談しておいた方が安心です。

3 相続の無料相談

当法人では、原則相談料無料で相続問題のご相談を承っております。

相続案件を集中的に取り扱っている専門家がご相談にのりますのでご安心ください。

ご相談いただく内容としても、相続開始後の問題だけでなく、ご生前の相続対策に関する問題も承ります。

「このようなことを質問してもいいのだろうか?」と迷う内容でも、まずは気軽にお尋ねいただければと思います。

繰り返しになりますが、相続手続きについては、期限があるものも存在するため、手遅れになる前に一度、ご相談ください。

相続を専門家に相談する際の流れ

1 相談までの流れ

相続を専門家にご相談するまでの流れとしては、一般的に以下の流れになります。

なお、事務所ごとによって、多少異なることがございますので、ご了承ください。

① 事務所にご連絡ください

この際、事案の簡単な聴き取り、当事者の聴取をします。

② 相談日を決めます

③ ご相談日に実際に相談していただきます

2 事務所へのご連絡

相続をご相談する場合、まず専門家が在籍している事務所にご連絡ください。

ご連絡の方法としては、電話やメールなどで受け付けている事務所もあります。

また、平日夜遅くや、休日でも、ご相談の受付を行っている事務所もございますので、専門家選びの参考にしてください。

さらに事務所によっては、相続に関する相談について、相談料が無料なところもございます。

3 事案の聴き取り、当事者の聴取

事務所にご連絡いただいた際、担当の者から事案の簡単な概要や、当事者のお名前を聴くことがあります。

当事者のお名前を聴く理由としては、万一、相続人の誰かが事務所関係者であった場合、法律上、利益相反に当たり、相談に乗ることができなくなる場合があるためです。

例えば、相続人がA、Bといて、AとBは相続でもめていたとします。

ご相談される事務所が、すでにBから交通事故の依頼を受けていた場合、たとえ交通事故に全く関係のない相続の事案であってもAから依頼を受けることは出来なくなります。

4 相談日を決める

簡単な事案の聴き取り等を行った後、相談日を決めます。

相談の方法については、事務所でのご相談だけでなく、電話やテレビ通話でのご相談も可能な事務所もありますので、事務所選びの際はご参考ください。

また、相談日について、平日夜間や土日祝日でも対応してくれる事務所もあります。

5 専門家とのご相談

事務所に来所してのご相談の場合、当日にお持ちいただいた方がよいものとして、戸籍謄本や親族関係図、遺言書や財産の内容が分かる資料(通帳や固定資産税の納税通知書など)があげられます。

もっとも、これらの資料がない場合でも、特に問題ございません。

また、特に用意していただきたいものについては、事前に専門家からご連絡がありますので、ご安心ください。

相続対策と専門家

1 相続に関わる専門家

相続に関わる専門家には、弁護士や司法書士、行政書士や税理士等があります。

また、民間の資格ではありますが、相続士や相続診断士というものもあります。

もっとも、相続士などの民間資格者の中には、相続に関してあまり詳しくない方や、間違った知識を持っている方もいる可能性があるため、注意が必要です。

2 間違った提案をしてしまう専門家もいる

専門家によって相続対策の提案内容が異なることがあり、中には間違った提案をしてしまう方もいます。

そもそも、相続対策については、大きく紛争予防と、税金対策とに分けられます。

まず、紛争予防としての相続対策について、専門家の間違った提案を信じてしまい、トラブルになってしまうケースとして、例えば、専門家が作成にかかわった遺言書が、裁判で無効になったケースや、専門家が作成した信託契約が無効になったケースなどがあります。

次に、税金対策としての相続対策についても、同様に専門家の間違った提案を信じてしまいトラブルになったケースとして、例えば、税理士に相続税対策になるといわれ、相続人に生前贈与を行っていたところ、結果として相続税対策にはならず、反対に余分な税金を支払わなくてはならなくなったケースや、不動産会社の提案を信じてしまい、最終的に、多額の借金だけが残ってしまったケースなどがあります。

3 相続に強い専門家にご相談を

このように、専門家によっても、間違った提案をしてしまう方もいるため、相続対策を依頼する専門家は、慎重に選んだ方が良いでしょう。

具体的に、相続対策の専門家を選ぶ際は、相続に本当に詳しいかどうかという点に着目して選ぶとよいです。

相続に本当に詳しいかどうかについては、以下の点である程度判断することが可能です。

①依頼する事務所に弁護士や行政書士、税理士などの専門家が多く在籍しているか

②相続に関する専門のホームページがあるか

③多数の実績があるか

依頼する専門家によって結果が大きく異なることがありますので、専門家選びは慎重に行うことをおすすめします。

専門家による相続人調査

1 相続人を確定させることが重要

相続手続きを行う際には、誰が相続人であるのかを確定させておくことが極めて重要です。

なぜなら、相続人の確定が不十分で、後から相続人が出てきた場合、まとまったはずの遺産分割協議が無効になったり、相続税の計算をやり直すことになったりする場合があるためです。

こちらでは、専門家による相続人の調査の方法について

ご説明します。

2 調査の範囲は相続人の順位で変わる

相続人の調査については、基本的に戸籍謄本を取得する方法によって行います。

調査の範囲については、相続人の順位、例えば、相続人が子である場合か、親や祖父母か、兄弟や甥姪かによって異なります。

なお、相続人が子である場合は第一順位といい、親や祖父母は第二順位、兄弟や甥姪は第三順位となり、順位が若い順から相続人になります。

参考リンク:国税庁・相続人の範囲と法定相続分

相続人が子のみの場合、亡くなった方の出生から現在までの全ての戸籍謄本を集めます。

一方で、相続人が兄弟姉妹の場合は、亡くなった方の戸籍謄本に加えて、両親の生まれてから現在までの戸籍謄本や、祖父母の戸籍謄本も必要になります。

このように、相続人の調査の範囲は、相続人の順位によって異なるため、漏れがないように戸籍を集めていきます。

3 相続人と連絡が取れない場合や行方不明の場合

戸籍によって誰が相続人かを調査した後は、相続人の住民票等を取り、相続人の住所を調べることもあります。

もし、連絡が取れない相続人や行方不明の相続人が居たときは、まずは、住民票上の住所に手紙を送ります。

送った手紙に返事が返ってこない場合や、「あてどころに尋ね当たりません」と手紙が返ってきた場合は、航空写真の確認や、実際に住民票上の住所に行くなどして、相続人を調査します。

それでも相続人の居場所が分からない場合には、家庭裁判所で手続きを行い、居場所が分からない相続人の代わりになる人を選出し(不在者財産管理人選任)、その人と一緒に手続きを進めていくことになります。

参考リンク:裁判所・不在者財産管理人選任

このように、相続人の調査については、戸籍の収集だけでなく、現地調査や裁判所での手続きをしなければいけない場合もあります。

そのため、相続人の調査に不安がある方は、一度、専門家にご相談されることをおすすめします。

不動産の評価に詳しい専門家に相談すべき理由

1 相続は不動産の評価で結果が大きく変わる

相続は、不動産をどう評価するのかで、結果が大きく変わることがあります。

例えば、遺産分割の話し合いで、遺産である土地や建物の評価額が高くなれば、当然、もらえる財産額も異なってきます。

また、相続税の申告の際には、不動産の評価額をなるべく安くできれば、その分、相続税額が安くなる場合があります。

このように、不動産をどのように評価するのかは、相続をするうえで非常に重要な問題となります。

2 不動産の評価に詳しくない専門家もいる

もっとも、専門家の中には、不動産の評価にあまり詳しくない方もいます。

実際、不動産の評価にあまり詳しくない税理士が相続税の申告をしたケースでは、本来支払う相続税額よりも多めに税金を支払わなければならなくなったケースも複数あります。

また、遺言書を作成する際にも、不動産の評価に詳しくない専門家が携わってしまったがために、遺留分で揉めてしまったケースもあります。

このように、どの専門家に頼むかによって、相続の結果が変わる場合もありますので、相続について依頼する場合は、不動産の評価に詳しい専門家にご相談することをおすすめします。

3 不動産評価に詳しい専門家の見分け方

不動産評価に強いかどうかについては、相続税申告を多く行なっているか、相続の紛争案件を多く扱っているかで、ある程度見分けることが可能です。

なぜかといいますと、相続税の申告や相続の紛争案件においては、遺産に自宅等の不動産が含まれることが多く、必然的に、自宅等の価額を評価しなければならないケースが大半であるためです。

例えば、相続税申告の際は、不動産の価額が分からなければ相続税を計算できませんし、相続の紛争案件の場合は、不動産をどう評価するかで取得額が変わってくることがあります。

そのため、相続税申告や相続の紛争案件を多く取り合っている事務所は、他に比べて不動産の評価に関する知識が豊富な場合が多いです。

具体的に、不動産評価に詳しい専門家を探すには、事務所のホームページや広告等で、相続税申告や遺産分割、遺留分侵害額請求等の紛争案件を多く取り扱っているかを確認いただくことをおすすめします。

相続で各専門家が連携できる強み

1 相続手続きをすべて任せることができる

相続に関して、法律上、特定の専門家にしか行えない業務があります。

例えば、相続の紛争については、弁護士しか業務を行うことができず、相続税申告については、基本的に税理士しか行うことはできません。

なお、不動産の名義変更は、司法書士だけでなく、弁護士も行うことができます。

そのため、相続を依頼する先の事務所に、他業種の専門家がいない場合、新たに専門家を探す必要があります。

具体例として、依頼した先の事務所に弁護士か行政書士しかおらず、税理士がいない場合、相続税の申告が必要になった際は、新たに税理士を探して、依頼する必要があります。

他方、一つの事務所に、弁護士や税理士、行政書士等の専門家がいる場合、その事務所に相続手続きをすべて依頼することが可能になります。

2 ベストな解決を目指すことができる

基本的に、各専門家が在籍している事務所では、各専門家との連携によって、より依頼者のニーズに沿った解決が可能になります。

例えば、遺言書を作成する場合、だれに財産を分けるかということ以外にも、遺留分対策等の紛争予防のことや、相続税対策等の税金関係のことについても考慮する必要があります。

ここで、依頼する事務所に弁護士や税理士がおれば、紛争予防の点や相続税等の点も考慮したうえで、遺言書の作成の相談に乗ってくれます。

実際、専門家が関与して作成された遺言書の内容に問題があり、相続人間でもめてしまったケースや、遺言書の書き方を工夫すれば相続税が安くなったというケースもあります。

そのため、各専門家が連携している事務所であれば、より依頼者のご希望にそった解決を目指すことが可能になります。

3 より質の高いサービスを提供できる

相続の分野は、法律だけでなく、税金や実務の知識等が必要になってくる分野です。

複数の専門家が在籍し、連携している事務所であれば、互いに知識を共有し、高め合うことが可能になります。

そうすることで、依頼者や相談者に対しても、より質の高いサービスを提供することができます。

そのため、相続のことをご相談する際は、複数の専門家が連携している事務所をおすすめします。

相続放棄についてお悩みの方は専門家にご相談ください

1 相続放棄は期限厳守

相続放棄には3か月の期限があり、基本的に、期限を1日でも過ぎてしまうと相続放棄ができなくなります。

期限を過ぎてしまった結果、相続放棄ができず、亡くなった方の多額の借金を背負うことになった事例も存在します。

また、亡くなった方の借金を払いきれず、財産を差し押さえられてしまった事例もあります。

このように、相続放棄は、期限内に手続きを行わないと、大変な事になる可能性があります。

なお、3か月の期限を過ぎてしまった場合でも、例外的に相続放棄が可能な場合がありますので、その場合は、早急に専門家にご相談されることをおすすめします。

2 相続放棄の落とし穴

相続放棄をする場合、亡くなった方の遺産を処分してしまうと、相続放棄ができなくなることがあります。

例えば、亡くなった方の預貯金をおろして、葬儀代等に当てた場合、金額次第では、相続放棄が認められなくなるケースがあります。

他にも、亡くなった方が借りていたアパートの賃貸借契約を解約してしまったり、亡くなった方の車を廃車してしまったりした場合、相続放棄が認められなくなるケースがあります。

このように、相続放棄を行ううえで、「してはいけないこと」が複数ありますので、注意が必要です。

なお、一度、家庭裁判所で相続放棄が認められた後であっても、遺産を処分してしまうと、後々、相続放棄が無効になる可能性もあります。

3 相続放棄は相続に強い専門家にご相談を

以上のように、相続放棄は、期限を必ず守らなければならず、また、特定のことをしてしまうと相続放棄ができなくなるという、落とし穴も存在します。

さらに、基本的に相続放棄は一回勝負ですので、失敗は許されません。

そのため、相続放棄にお悩みの方は、専門家に依頼するかどうかは別としても、一度、専門家にご相談されることをおすすめします。

なお、私たちは、相続放棄の無料相談を実施しており、相続放棄に精通した者がご相談に乗らせていただいております。

相続放棄に少しでもご不安な方は、お気軽にお問い合わせください。

専門家に相続の相談をすべきタイミング

1 相続でお困りの際はすぐにご相談を!

⑴ 手遅れになる前にご相談ください

相続手続きの中には、期限が存在するものがあります。

例えば、相続放棄や相続税申告、遺留分侵害額請求等は、期限があり、期限を過ぎてしまうと、相続放棄や遺留分侵害額請求ができなくなったり、税金を多めに支払わなければならなくなったりします。

また、遺産分割については、期間制限は特にありませんが、そのままにしておくと、次の代にまで、迷惑が掛かる場合があります。

そこで、専門家に相談するタイミングについて、相続が開始する前と後に分けて、ご説明いたします。

⑵ ご生前中のご相談

遺言書の作成や相続税対策の相談、後見人の選任等のご生前中の相続の相談については、やはりできる限りお早めに相談された方が良いです。

なぜかといいますと、例えば、遺言書の作成であれば、突然の事故や病気等で、万一のことが起こってからでは、取り返しがつかない可能性があるからです。

また、相続税対策に関しては、できる限り早めにした方が、対策の効果が出やすくなるためです。

⑶ ご相続が始まった後のご相談

相続税の申告や相続放棄、遺産分割等の相続が始まった後の相続のご相談についても、早めにご相談された方が良いです。

その理由としては、先ほどご説明したとおり、期限を過ぎてしまうと、相続放棄や遺留分侵害額請求等ができなくなる可能性があること、相続税申告等については、税金を多めに支払わなければならなくなること等があげられるためです。

このように、相続については、基本的に、すぐにご相談されることをおすすめします。

2 相談料が無料な事務所もある

法律事務所の中には、相続に関する相談料が無料のところがあります。

相続が開始した後の相続の相談だけでなく、ご生前中の相続の相談も無料で行っている事務所もあります。

相談料が無料であれば、気軽に相談することができるかと思いますので、できる限りお早めに、専門家にご相談されることをおすすめします。

相続を依頼する場合の専門家の選び方

1 専門家でも相続に詳しくない方もいる

相続を依頼する専門家として、弁護士や税理士、行政書士、司法書士などが挙げられます。

各専門家について、それぞれ得意不得意があり、専門家の中でも、相続にあまり詳しくない方もいます。

例えば、実際にあった事例として、行政書士の先生が作成に携わった遺言書について、内容に問題があり、相続人間で紛争になってしまった事例などがあります。

また、相続税に詳しくない税理士に相続税申告を依頼してしまい、本来なら支払わなくてもいい額の相続税を支払わなければならなくなった事例もあります。

そこで、ここでは専門家選びで失敗しないための、相続を依頼する専門家の選び方についてご説明します。

2 相続に詳しい専門家に依頼する

相続に詳しくない専門家に依頼してしまうと、先の例のように、思わぬトラブルに巻き込まれる可能性があります。

そのため、ご依頼する専門家が相続に詳しいのかどうかを見極める必要があります。

相続に詳しいかどうかを判断する方法としては、例えばホームページの内容を見れば相続問題に力を入れているのかをある程度判断することができます。

相続に関する専門的な記事が多い場合、相続に力を入れている可能性が高くなります。

また、所属する専門家の人数なども確認するとよいかと思われます。

3 各専門家が連携している事務所を選ぶ

相続については、各専門家によっても、行える業務と行えない業務があります。

当然、行えない業務分野については、その専門家は、あまり詳しく知らない可能性が高いです。

例えば、相続人同士でトラブルに発展し、紛争になっている場合、弁護士しか業務を行うことができません。

そのため、遺言書の作成について、「どのように書けば、相続人がもめずに円満に相続を行えるのか」といった紛争予防の知識については、弁護士が詳しいといえるでしょう。

また、相続税申告は、税理士しか行えないため、相続税に関する相談は、税理士に関わってもらった方が良いです。

このように、相続という案件の中でも、専門家にとって、得意不得意な分野が存在します。

反対に、各専門家が連携している事務所であれば、不得意な分野がカバーされるため、相続に関するトータルサポートが可能になります。

そのため、相続をご依頼する際は、その事務所に弁護士や税理士、行政書士等の専門家が在籍しているだけでなく、他士業との連携が取れているのかも確認されることをおすすめします。

相続に強い専門家に依頼したほうが良い理由

1 専門家によって結果が大きく変わる可能性があります

相続について依頼する専門家によって、結果が大きく異なることがあります。

例えば、相続税の申告の場合は、どの税理士に頼むかによって、相続税額が数百万円以上変わる場合があります。

また、遺産分割や預貯金の解約、名義の変更でさえ、依頼する専門家によっては、解決までにかかる時間や費用が変わってくる場合があります。

なぜ依頼する専門家によって結果が変わるのかというと、相続に関しては、知識の有無が結果に大きく影響するためです。

先の相続税に関する例でいえば、不動産の評価方法や特例・控除項目等の知識を知っているかどうかで、相続税額が変わる場合があります。

実際、相続税に不慣れな税理士に依頼してしまった結果、不動産の評価方法を間違えてしまったために、余分に税金を支払わなければならなくなった事例も存在します。

2 相続に強い専門家に依頼しましょう

このように、相続については、知識の有無によって、結果が大きく変わる場合があるため、相続手続きは、相続に強い専門家にご依頼されることをおすすめします。

相続に強い専門家かどうかの判断は、ホームページを確認することで、ある程度判断することが可能です。

具体的には、弁護士や税理士、行政書士等の専門家の数や相続案件数、ホームページの記事の内容が相続に特化したものかなどによって、判断することができます。

例えば、相続に特化した弁護士や税理士が多数在籍しており、また、ホームページ上も相続税や相続手続きに関する情報が豊富に掲載されている事務所であれば、相続に強い可能性があります。

他方、専門家が1~2人程度しかおらず、ホームページの内容も、あまり多くの情報が載っていないような場合は、在籍している専門家も相続に詳しくない可能性もあります。

3 無料相談をご利用ください

事務所によっては無料で相談を承っているところもありますので、一度、相談してみるとよいかと思います。

相談の際には、相続に関して疑問に思うことや、最近の相続法改正のことについて質問をしてみて、すぐに回答してくれる場合は、相続に詳しい可能性が高いといえるでしょう。

しかし、回答を濁したり、「ほかの専門家に聞いてください」といった回答をしたりする場合は、よほどマニアックな質問でない限り、その専門家は相続についてそれほど詳しくないのかもしれません。

無料相談を行っている事務所を数件回ってみて、相続に一番詳しいと感じられた事務所にご依頼されることをおすすめします。

専門家選びに失敗してしまうと、過大な相続税を課せられることになったり、本来もらえるはずの財産がもらえなくなったりする場合もありますので、相続は、相続に強い専門家にご相談ください。

遺産分割についてお悩みの方へ

1 すぐに専門家にご相談を

遺産分割に伴う手続きの中には期限があるものもあります。

万が一、期限を過ぎると、過料(行政上の秩序罰)や追徴課税などのペナルティを負うことになる場合や、税負担を軽減する特例が使えなくなる場合、そもそも希望する主張や手続きが認められなくなったりする場合があります。

また、期限についても、長いものから短いものまであり、短いものだと3か月以内に手続きをしなければなりません。

期限を見過ごしてペナルティを受けないためにも、できる限り早めに、一度、専門家にご相談されることをおすすめします。

2 期限がある手続き

遺産分割に伴う相続手続きのうち代表的なものとして、準確定申告や相続税の申告、限定承認や相続放棄、特別寄与料の主張、相続登記等があります。

⑴ 準確定申告

準確定申告の期限としては、相続人が被相続人(亡くなった方)の逝去を知ったときから4か月以内に手続きを行う必要があります。

この期限については、相続人ごとに判断されるため、たとえば、令和6年1月1日に被相続人が亡くなり、その日に被相続人が亡くなったことを知った相続人の申告期限は、令和6年5月1日となります。

他方、被相続人が亡くなったことを知ったのが、令和6年4月1日の相続人の場合は、申告期限が令和6年8月1日となります。

詳細については、国税庁のホームページもあわせてご確認ください。

参考リンク:国税庁・納税者が死亡したときの確定申告(準確定申告)

万が一、この期限を過ぎてしまうと、無申告加算税や延滞税等のペナルティを課せられる場合がありますので、速やかに手続きを行う必要があります。

⑵ 相続税の申告

相続税申告の期限としては、相続人が被相続人(亡くなった方)の逝去を知ったときから10か月以内に手続きを行う必要があります。

この期限についても、相続人ごとに判断します。

相続税の場合、この期限までに申告しないと、無申告加算税や延滞税を課せられ、さらに、相続税を抑える特例や控除(小規模宅地等の特例や配偶者控除など)についても、期限までに申告しないだけで、使えなくなる可能性があります。

その結果、納税する相続税額が数百万円単位で変わることもあります。

また、万が一、期限内に相続人間で遺産分割がまとまっていない場合でも、10か月以内に、いったんは法定相続分で取得したと仮定して申告をする必要があります。

参考リンク:国税庁・相続財産が分割されていないときの申告

なお、後日、遺産分割がまとまった場合に、相続税を抑える特例や控除を使うことも可能ですが、そのためには、遺産分割がまとまった日から4か月以内に手続き(更正の請求)をしないと、当該特例や控除が使えなくなる可能性があるため、注意が必要です。

⑶ 限定承認や相続放棄

限定承認や相続放棄の手続きについては、遺産に負債がある場合や、負債があるかもしれない場合などに利用される手続きです。

参考リンク:裁判所・相続の限定承認の申述

参考リンク:裁判所・相続の放棄の申述

これらの手続きについては、被相続人が逝去したこと及び自分が相続人であることを知ったときから3か月以内が期限となっています。

この期限を1日でも過ぎてしまうと、限定承認や相続放棄が認められなくなる可能性がありますので、注意が必要です。

⑷ 特別寄与料の請求

相続人以外の被相続人の親族(特別寄与者)が、被相続人に対し、特別の介護等を行っていた場合、相続人に対し、一定の金額を請求することができます。

これを特別寄与料の請求といいますが、この手続きにも期限があります。

特別寄与料の期限としては、特別寄与者が相続の開始があったこと及び相続人を知った時から6か月以内、または相続開始の時から1年以内に行う必要があります。

この期限を1日でも経過した場合は、請求が認められなくなる可能性がありますので、注意が必要です。

参考リンク:裁判所・特別の寄与に関する処分調停

⑸ 相続登記

令和6年4月1日から改正法が施行され、被相続人名義の不動産について、相続登記が義務化されました。

相続登記の期限としては、当該不動産を相続で取得したことを知ったときから、3年以内となっており、この期限を過ぎた場合、10万円以下の過料が課せられる可能性があります。

なお、令和6年4月1日より前に相続が開始している場合は、令和9年3月31日までに相続登記をする必要があります。

そのため、被相続人名義のままの不動産については、早めに手続きを行った方がよく、不動産の分け方自体が決まっていない場合は、すぐに専門家にご相談された方が良いです。

相続登記の義務化の詳細については、以下の法務省のホームページもあわせてご確認ください。

参考リンク:法務省・相続登記の申請義務化に関するQ&A

3 相続に詳しい専門家にご相談を

このように、遺産分割に伴う相続手続きについては、期限が存在するものが多々あり、期限を徒過してしまうと、取り返しがつかない事態になる可能性があります。

専門家の中には、相続に不慣れなため、期限を知らない方や期限を間違っている方もおり、また、インターネットの記事の中には、誤った情報が書かれていることがあります。

このような誤った知識を鵜呑みにした結果、期限を徒過したとしても、基本的には本人の責任となります。

そのため、遺産分割については、相続に詳しい専門家にご相談した方がよく、期限との関係もあるため、できる限り早めにご相談ください。

相続の専門家による相続財産の調査方法

1 相続財産調査の方法についてご説明いたします

相続手続きにおいては、まず、相続財産調査を行う必要があります。

なぜなら、一定の額以上の遺産があった場合は、期限内に相続税申告が必要になりますし、また、借金が多い場合は、すぐに相続放棄をした方が良いケースもあるためです。

そこで、相続の専門家が実際に行っている相続財産の調査方法について、ご説明いたします。

2 預貯金や株の調査

預貯金や株については、どこの銀行や証券会社なのかが分かれば、その金融機関で残高証明書を発行してもらうことで、預貯金等の残高を調査することが可能です。

同じ支店に複数の口座を持っている場合であっても、残高証明書を発行すれば、現存するすべての口座について調査することができます。

また、どこの銀行に口座があるのか分からない場合であっても、被相続人(亡くなった方のことをいいます)が生前住んでいた住所の近くの金融機関に問い合わせることによって、口座が分かる場合もあります。

残高証明書の発行の必要書類については、金融機関ごとに若干の違いがありますが、基本的には、被相続人の亡くなったことが分かる戸籍謄本、相続人の現在の戸籍謄本、相続人の印鑑登録証明書、相続人の身分確認書類等が必要になります。

3 不動産の調査

不動産については、基本的に、被相続人宛に送られる固定資産税納税通知書を見れば、どこに土地や建物があるのか、不動産の価格がいくらなのかということが分かります。

また、固定資産税納税通知書が手元にない場合であっても、不動産がある市区町村役場で名寄帳(固定資産税課税台帳)を取得すれば、同一市町村内にある不動産について調べることができます。

不動産の価格については、固定資産税納税通知書や名寄帳の記載を見れば把握することができます。

もっとも、この価格は、固定資産税評価額といったもので、一般的には、時価の7割ぐらいといわれています。

そのため、不動産の時価を調べる場合は、不動産会社や不動産鑑定士に査定を依頼します。

4 借金の調査書

借金の調査は、まず亡くなった方のご自宅やご家族などから、借金の手掛かりがないかということを調査します。

例えば、債権者から請求書が届いていないか、過去に借金をしたことがないか等を確認します。

その後、信用情報機関で、亡くなった方が住宅ローンやクレジットカード、消費者金融からの借金をしていないかを調べます。

調べる方法としては、CIC(株式会社シー・アイ・シー)JICC(株式会日本信用情報機構)、KSC(全国銀行個人信用情報センター)に照会をかけることによって調べます。

各信用機関のホームページに必要書類や借金調査の手続きの流れが載っておりますので、ホームページを確認のうえ、亡くなった方の戸籍謄本や相続人の戸籍謄本などの必要な書類を事前に集めておきます。

このように、銀行ローンやクレジット、消費者金融に関する借金については、基本的に信用情報機関で調べることが可能です。

他方、個人からの借入や連帯保証人の責任については、銀行ローン等の調査のような方法が使えないため、調査方法が限定されます。

そのため、個人からの借入や連帯保証人としての責任については、亡くなった方のご自宅等を探して手がかりを探していくことになります。

「もしかしたら個人の借入や連帯保証人の責任があるかもしれない」とご不安な場合は、相続放棄手続きを検討されることをおすすめします。

5 相続財産調査も専門家にお任せ

このように、相続財産調査を行う際は、戸籍等の必要書類を取得する必要があり、手続きとして複雑なものもあります。

手続きの方法を調べながら不慣れな手続きを行うとなると、負担も大きいかと思います。

「このような相続手続きは面倒だから、専門家にすべてを任せたい」「相続手続きを自分で全て行うのは不安だ」という方は、一度、相続に強い専門家にご相談ください。

相続手続きを相談する際に持っていった方が良い書類

1 相談の際に持っていった方が良い書類

相続手続きを専門家に相談する際は、①相談内容をまとめたメモ、②相続人の関係がわかる書類、③相続財産がわかる書類、④相談者の方の身分証明書をお持ちいただくと良いでしょう。

持っていった方が良い書類について、以降で、それぞれ詳しく解説していきます。

2 ①相談内容をまとめたメモ

専門家に相談される場合に、相談内容をまとめたメモをご持参いただきますと、相談がスムーズに進みやすいです。

特に、相続関係や遺産の内容が複雑ですと、専門家が内容を理解するまでに時間がかかってしまい、その分、相談の時間が短くなってしまう場合があります。

そうなってしまうと、伝えたい思いや要望を専門家にしっかり伝えることができずに相談の時間が終わってしまう可能性があります。

そのため、手書きのメモ程度でも大丈夫ですので、相談内容を時系列順にお書きいただき、質問をまとめた相談メモをご用意いただくと良いです。

3 ②相続人の関係がわかる書類(戸籍など)

戸籍謄本や住民票など、亡くなった方(被相続人といいます)と相続人との関係がわかる書類があれば、相談の際にお待ちいただくことをおすすめします。

なぜなら、ほとんどの相続手続きにおいて、戸籍謄本等は必要になりますし、また、相続人が誰なのかをしっかり確定させておかないと、相続手続きができない場合があるためです。

例えば、遺産分割協議などは、相続人が1人でも欠けた状態で行うと、遺産分割協議自体が無効になり、一からやり直す必要があります。

また、預貯金の解約や不動産の名義変更等も、遺言書がない限り、相続人全員の署名、押印が必要となり、相続人が確定できない限り、預貯金の解約や不動産の名義変更も行えなくなります。

4 ③相続財産がわかる書類(なければメモ)

財産関係がわかる書類があれば、そちらもご持参されることをおすすめします。

なぜなら、遺産の内容次第で、相続手続きの内容が変わるためです。

例えば、土地や建物、預貯金等を含めた遺産の総額が一定の基準を超える場合、10か月以内に相続税の申告をしなければなりません。

また、プラスの財産より借金等のマイナスの財産が多い場合、3か月以内に相続放棄の手続きを行わないと、借金等を背負うことになってしまいます。

このように、遺産の内容によって、相続手続きの内容が異なり、中には相続税の申告や相続放棄等の期限が存在するものもあるため、相談の際に、財産関係が分かる書類をお持ちいただいた方が良いです。

お持ちいただく財産関係の書類については、例えば、通帳や残高証明書、固定資産税の納税通知書や登記関係の書類、借金の請求書などです。

何を持っていくかご不安な方は、とりあえず遺産に関係しそうな書類一切をお持ちいただければ幸いです。

5 ④身分証明書

相談の際には、専門家から本人確認のため、身分確認を求められる場合もありますので、相談の際は、運転免許証やマイナンバーカードなど、身分が確認できる書類をご持参ください。

専門家に依頼した場合の相続案件が終わるまでの期間

1 相続手続きにかかる時間

こちらの記事では、専門家に相続手続きを依頼した場合、どのぐらいの時間がかかるのかについて、一般的な目安をご説明します。

もちろん、ご依頼内容によっては、期間が大きく異なることがありますので、詳しくは依頼する専門家にご相談ください。

2 遺産分割などの案件

相続手続きの期限を確認した後は、相続人が誰かを把握し、相続人同士で遺産の分け方を決めていきます。

もめている場合とそうでない場合で、どのぐらいの時間がかかるのか変わってきます。

⑴ 相続人同士でもめている場合

遺産分割は、相続人同士の合意によって成立します。

そのため、相続人同士でもめている場合、なかなか遺産分割が進まないという事態に陥ります。

また、裁判を使って解決する場合は、さらに時間がかかることもあります。

中には、5年以上かかる場合もあるため、そのことも見越して、最後まで争っていくのかを決める必要があります。

⑵ 相続人同士がもめていない場合

遺産の分け方等について、相続人同士でもめていない場合は、3か月程度で解決する場合が多いです。

もっとも、相続人が複数いる場合や、財産が多い場合は、相続人調査や財産調査だけで3か月程度かかることもあります。

3 遺言書作成などの相続手続き案件

遺言書の作成や相続放棄手続きなど、手続き的な案件であれば、3か月程度で終わる場合がほとんどです。

中には、1か月程度で終わるものもあります。

もっとも、手続き的な案件の中でも、相続財産清算人や不在者財産管理人といった手続きについては、1年以上かかる場合もありますので、詳しくは専門家にお問い合わせください。

なお、相続放棄については、3か月の期限があります。

相続放棄を検討されている場合は、早めに専門家にご相談されることをおすすめします。

4 相続税申告などの税金手続き

相続税申告などの税金に関する手続きについては、基本的に、2か月から3か月程度かかる場合が多いです。

もっとも、相続税申告は、相続財産調査に時間がかかることがあり、その場合は、半年ぐらいかかります。

なお、相続税申告については10か月の期限があり、準確定申告については4か月の期限があります。

これらの期限を過ぎてしまうと、ペナルティーが発生する場合がありますので、できる限り早めに、専門家にご相談ください。

相続手続きをする前に行うこと

1 相続手続きの期限を確認する

相続手続きには、期限が定められているものがあります。

この期限を経過してしまうと、借金を背負うことになってしまったり、延滞税や無申告加算税などのペナルティーを科せられたりする可能性があります。

相続手続きのうち、期限があるものとしては、主に①相続放棄または限定承認手続き、②準確定申告手続き、③相続税申告手続きがあります。

それぞれの期限は、以下の通りです。

①相続放棄または限定承認手続きは、期限が3か月以内

②準確定申告は、4か月以内

③相続税申告は、10か月以内

特に、①相続放棄、または、限定承認手続きの期限について、過ぎてしまうと取り返しのつかない事態になる可能性もあるため、ご注意ください。

2 相続人が誰かを把握する

相続手続きの期限を確認した後は、相続人が誰かを把握します。

⑴ 相続人を把握する方法

相続人を把握する際は、記憶だけに頼らず、戸籍などを取得しましょう。

戸籍は、市区町村役場から取得します。

⑵ 相続人の範囲

相続人となる順番としては、第1に子ども、子どもがいなければ、第2に両親、祖父母、子どもがおらず両親、祖父母もいなければ、第3に兄弟姉妹となります。

なお、配偶者については、常に相続人となります。

また、子どもが先に亡くなっている場合は、孫が相続人になります。

3 財産にどのようなものがあるか把握する

財産については、預貯金や不動産などのプラスの財産だけでなく、借金等のマイナスの財産についても調査する必要があります。

⑴ 預貯金の調査方法

具体的な調査方法としては、例えば、預貯金については、銀行ごとに残高証明書を取得して確認することができます。

もっとも、銀行によっては、支店ごとに残高照会を取る必要がある場合もありますので、詳しくは銀行窓口にお問い合わせください。

⑵ 借金の調査方法

借金については、亡くなった人宛てに、督促状や請求書等が届いていないかを確認することから始めます。

その後、銀行のローンやカードローンについては、JICCやCICなどの信用情報機関で調査することができます。

なお、調査の結果、借金額の方が多い場合には、相続放棄をすることで、借金を背負わなくするという方法もあります。

4 遺言書があるか確認する

最後に、遺言書があるかどうかも確認する必要があります。

なぜなら、遺言書がある場合は、遺産の分け方について、相続人同士で話し合う必要もなく、遺言書どおりに遺産を分けることになるためです。

また、遺言書には、亡くなった方の遺産の分け方に対する気持ちや、親族に向けてのメッセージが残されている場合があるため、遺言書があるかどうかは確認したほうが良いでしょう。

なお、手書きの遺言書が自宅などから見つかった場合は、すぐに裁判所に「遺言書の検認」という手続きを行う必要があります。

相続に関する情報を掲載

様々な情報を掲載しておりますので、参考にしていただけますと幸いです。より詳しい情報を知りたいという方は、お気軽にご相談ください。

豊田市駅から豊田オフィスへのアクセスについて

1 西口から出てください

最寄り出口は西口です。

改札を出たら西口に向かってください。

西口から出てすぐ左手のエスカレーターを下ってください。

2 マクドナルドを左折し歩道を直進

エスカレーターを降りた後は、マクドナルドを左折し歩道を直進してください。

3 ヴィッツ豊田タウンまで直進してください

まっすぐ進むと、右手前方にヴィッツ豊田タウンが見えてきます。

正面の横断歩道を渡り、さらに右方向への横断歩道も渡った後、少し直進していただくと、ヴィッツ豊田タウンの北入口が見えますので、そこから建物内にお入りください。

エレベーターで4階にお越しください。

新豊田駅から豊田オフィスへのアクセスについて

1 名鉄線方面の出口をご利用ください

「名鉄線」方面の出口が最寄りとなります。

案内板に従って、名鉄線方面の出口へお進みください。

2 名鉄豊田市駅方面へ

外に出たら、そのまま歩道橋(ペデストリアンデッキ)を名鉄豊田市駅方面にお進みください。

右前方にファッションビル「T-FACE・A館」が見えてきますので、そちらを目指してください。

3 階段を下ってください

ファッションビル「T-FACE・A館」の右手にある階段を下ってください。

そのまま直進し、カラオケJOYJOYの見える交差点までお進みください。

4 交差点を左折してください

カラオケJOYJOYの見える交差点を左折し、直進すると、右手にヴィッツ豊田タウンが見えます。

北入口からお入りいただき、エレベーターで4階にお越しください。